Ich schrecke aus einem kurzen und scheinbar traumlosen Schlaf hoch. Und greife hastig nach dem Handy. Wie spät ist es? Habe ich verschlafen? Die Uhr zeigt kurz vor fünf, und just in diesem Moment beginnen die Wecker zu summen. Beziehungsweise ertönt „Enjoy the silence“ in einer Coverversion von Nada Surf. Puh, ich bin rechtzeitig wach, eine weitere Aufgabe ist gemeistert. Jetzt geht es weiter, es wartet die Bahnfahrt von Kiew nach Charkiw.

Ich sortiere noch einmal meine Habseligkeiten. Packe Reisepass, Geld und Handy zusammen, stecke die kopierten Infos der Wegstrecken in meine Hosentasche, nicht zu vergessen das Bahnticket. Über Nacht sind alle meine Geräte geladen, der Akkustand beträgt 100%, my own private Akku ist nicht ganz so voll, aber ich werde durch den Tag kommen. Gestern noch hatte ich mich entschieden, den Weg zum Bahnhof zu laufen, das Navi zeigt etwas mehr als eine halbe Stunde Fußweg an, eine halbe Stunde vor Abfahrt wollte ich auch unten am Bahnhof sein, das könnte klappen. Punkt halb sechs schließe ich die Zimmertür. Die Rezeption ist verwaist, ich lege den Schlüssel auf den Tresen, nehme Abschied von meiner in kürzester Zeit zu einer Art Heimat gewordenen Unterkunft und breche auf in den beginnenden Tag. Der grüne Rucksack baumelt über meiner Schulter, den Schirm liegt trocken verstaut in einer Seitentasche.

Der über Nacht gefallene Neuschnee liegt wie Puderzucker über den Wegen, hie und da führt jemand einen Hund aus, rollen Autos über den breiten Boulevard. Der längste Teil des Weges ist simpel, es geht immer geradeaus, bis ich nach zwanzig Minuten an eine große Straße komme, die ich zu überqueren habe. Kurz denke ich, das große Gebäude gegenüber könnte der Bahnhof sein, aber dies wäre unwahrscheinlich. Und er ist es auch nicht. Aber ein klarer Weg erschließt sich mir meinem Blick nicht, so werfe ich das Navi an und folge der Route, die mich durch eine kleine, vermatschte und dunkle Gasse führt. Ich werde unsicher, aber die Erinnerung an die Karte sagt, die Richtung könnte stimmen. An einer Straßenbahnstation vorbei marschierend nähere ich mich dem angezeigten Ziel – und nach wenigen Minuten bin ich sicher: Ich bin hier richtig. Schon an der Straßenbahn herrschte ein emsiges Treiben. Jetzt heißt es nur noch den Haupteingang finden und nicht in die Metrostation Vokzalna laufen, die wenige Meter davon entfernt die morgendlichen Fahrgäste verschluckt.

Die erste Tür zum Bahnhof, die ich nutzen will, ist verschlossen, aber nach wenigen Schritten finde ich den Haupteingang, ein emsiges Gewimmel umgibt mich. Auf der digitalen Anzeigetafel scheine ich meinen Zug und damit das Abfahrtsgleis zu finden, doch die Zeit will nicht ganz stimmen. Klar sind ja auch die Ankunftszeiten. Gegenüber auf der großen Tafel leuchten die Abfahrtszeiten, da wird er angekündigt, der Zug 722 von Kiew nach Charkiw, Abfahrt wie geplant um 6:45 Uhr. das sieht doch gut aus. Ich wandere die Stufen nach oben in Richtung Gleis 14, hole mir noch einen Tee an einem der vielen Kioske und eine viertel Stunde vor Abfahrt marschiere ich zum Gleis. Der Zug steht schon da, die Schilder verweisen auf die richtige Fahrstrecke, digitale Ziffern auf die Wagennummerierung, Wagen 3, zweite Klasse, ist der meinige, jetzt nur noch Platz 8 am Fenster finden, der an einem Tisch in einer Vierergruppe sein soll. Und da ist er auch, der Platz ist frei, daneben sitzt ein kräftiger Fahrgast, gegenüber eine junge Frau. Ich frage zur Sicherheit nach, ein murmelndes etwas, das wie „ja“ klingt, bestätigt meine Annahme und so wuchte ich meinen Rucksack samt Mantel ins Gepäckfach, hänge meine Kopfhörer um de Hals und warte auf die Abfahrt. Aus dem Fenster erspähe ich eine „Böhse Onkelz Mütze“ ansonsten merke ich nichts von anderen Fans obgleich der Wagen gut gefüllt ist, nur wenige freie Plätze stehen noch zur Verfügung. Einen davon belegt eine weitere junge Frau in unserer Vierergruppe, während mein Nachbar die Zwischenarmlehne als die seinige definiert.

Der Wagen ist hochmodern, auf kleinen Monitoren laufen Werbung oder Zeichentrickfilme und auf die Minute genau rollt der Zug los. Mit gemächlicher Geschwindigkeit gleiten wir durch Kiew, es ist angenehm warm im Waggon, ich schaue aus dem Fenster, wie das verschneite Kiew an mir vorbei zieht. Nach wenigen Kilometern halten wir erneut, wir scheinen immer noch in Kiew zu sein, einige Fahrgäste steigen noch zu, dann nimmt die Bahn fahrt auf, die Ballungsdichte weicht verschneiten Feldern oder verschneiten Wäldern, mit knapp 160 Stundenkilometern rollen wir durch die Ukraine. In den Sitzreihen gegenüber wird fröhlich geschwatzt, die Energie in unserer Vierergruppe ist distanziert, jeder ist für sich, niemand lacht oder lächelt, niemand spricht, ich ziehe die Kopfhörer über, Bonnie Prince Billy singt „I see a darkness“ während endlose Felder nach endlosen Wäldern an uns vorbei gleiten. Ab und an radelt ein dick vermummter Frühaufsteher auf den verschneiten Wegen, warten einige Autos an einer Bahnschranke. Richtige Ortschaften passieren wir kaum, meist sind es Ansammlungen von kleinen Häuschen, die in Deutschland beinahe als Schrebergartenkolonnie durchgehen könnten, ich sehe wenig Licht. Aber Schnee, Felder, Wälder, wartende Autos an einer Bahnschranke. Nach einer Weile beschleicht mich das Gefühl, ich sitze in einer Märklin-Eisenbahn und wir fahren im Kreis.

Mittlerweile hat eine Schaffnerin auch die Tickets gescannt, es hat auch bei meinem keine Beanstandungen gegeben und so blicke ich die nächsten Stunden aus dem Fenster, auf Schnee und Weite. Es wirkt auf Dauer etwas monoton, ich hatte mir die Außenwelt etwas lebendiger vorgestellt. Mein Sitznachbar ist mit seinem Handy beschäftigt, tatsächlich gibt es hier in der Bahn WLAN – und es funktioniert.

Wir halten auf der ganzen Fahrt genau drei Mal. Bei einem ersten Stop steigt ein Soldat an einem kleinen Bahnhof zu, der nächste Halt liegt in einer größeren Stadt. Wahrscheinlich Poltawa. Zuvor war der Akkus des Handy meines Sitznachbarn leer, unter meinem Knie befindet sich eine Steckdose, er hatte gefragt, ob er diese nutzen könne – und wer bin ich, ihm dies zu verweigern? Mit der Folge, dass das kurze Kabel sich dicht an meine Beine schmiegt, da er das Handy nicht an die Seite legte, sondern vor sich. Mit jeder Bewegung hätte ich das Kabel mit dem Knie aus der Steckdose gezogen. Als er dann auch noch zu telefonieren beginnt, muss er sich in meine Richtung beugen, um den Ladefortgang nicht zu unterbrechen. Da bin ich kein Freund von, ich wollte in Ruhe aus dem Fenster gucken und nicht die Aura meines Nachbarn sich mit meiner vermengt sehen. Da muss ich nämlich dauernd denken. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Und das nervt.

Immerhin steigt in Poltawa ein Großteil der Fahrgäste aus, mein Sitznachbar natürlich nicht. Gegenüber gibt es jetzt jede Menge freie Plätze. Als er nach einer Weile zum telefonieren aufsteht und ich sicher bin, dass diese Plätze nicht belegt sind, husche ich rüber auf die andere Seite, setze mich jetzt mit Blick in Fahrtrichtung ans Fenster, strecke meine Beine zur Seite aus und genieße die letzte Stunde. Als ich rüber blicke, sitzt er auf meinem Platz und wirkt immer noch unzufrieden.

Wir fahren langsamer, und rollen über Industrieanlagen und zunehmender Dichte in Charkiw ein, pünktlich wie die Abfahrt auch die Ankunft, die Umgebung wirkt trist, die Eisenbahn wirkt wie Eisenbahn. Durch einen schmalen Durchlass schieben wir uns in das prächtige Bahnhofsgebäude, die Taxifahrer sind vor Ort, nerven aber nicht – und ich brauche auch keines, das meine Unterkunft an die 15 Minuten Fußweg entfernt liegen soll. Auf den ersten Blick scheinen die Wege weniger vereist als in Kiew, die Autos aber verschmutzter. Ein grüner Opel Rekord saust als Taxi an mit vorbei, während ich die breite Hauptstraße überquere. Die Menschen wirken abgeschaffter als in Kiew, Männer mit Mützen hasten vorüber. An einer Querstraße identifiziere ich den Straßennamen als den meinigen, früher oder später müsste ich am Hotel vorbeikommen, schwarzweiße Eisberge trennen Bürgersteig von Fahrbahn und die bunte Schönheit Kiews ist einer leicht farbigen Grauigkeit gewichen. Nach knapp 15 Minuten erreiche ich das mintgrüne Haus, das ich vom Netz her kenne. Hier muss mein Hotel sein. Hinweisschilder verkünden, dass hier scheinbar alles mögliche gehandelt wird, Touren nach Irgendwo aber auch Bilderrahmen. Ich laufe ein paar Stufen nach unten, zwei Menschen sitzen in einer Art Büro, sprechen aber kein Englisch. Doch es dauert nicht lange, bis ein junger Mann mit passablen Wortschatz auftaucht und sich um mich kümmert. Das Wichtigste ist: Bezahlen. Cash oder Kreditkarte? Ja, das ist eine gute Frage. wenn ich Cash bezahle, hätte ich im Zweifel etwas wenig Bargeld, zahle ich mit Kreditkarte zahle, dann wohl zu viel. Aber das Problem löst sich wie von selbst. Sie zeigen mir nämlich den zu zahlenden Betrag. Dieser ist identisch mit dem online gebuchten. Und dann wird mir verklickert, dass ich noch eine Touristenabgabe von 200 Griwna zu zahlen hätte. Pro Tag. Das sind umgerechnet 12, 13 Euro. In Charkiw, wo du vier Mittagessen am Markt dafür bekommst. Aufgeregt erklärend fuchteln sie mit einem Zettel, wo angeblich alles genau erklärt wird. Klar. Touristenabgabe in Charkiw – das Monte Carlo der Ukraine. Es ist eher Offenbach. Ich werde grantig und erkläre, dass ich das Hotel nicht kaufen wolle, sondern nur übernachten – aber ich habe keine Wahl und zücke meine Kreditkarte.

Wenig später läuft der englischsprechende junge Mann mit mir wieder aus dem Büro auf die Straße, am Ende des Hauses führt ein schweres, nummerngesichertes, Tor in einen vereisten Hinterhof, dort steht ein Opel Kadett. Wir glitschen um die Ecke und ich denke mir, großer Gott, wo bin ich hier gelandet. Durch eine nächste nummerngesicherte Tür geht es in ein Treppenhaus und dann zu Fuß etliche Stockwerke nach oben. Eine weitere gläserne und gleichwohl nummerngesicherte Tür führt uns in einen kleinen Durchgang, das Fenster ist gekippt, hier könne ich rauchen. Die Tür zum Hotelflur öffnet sich mit einem im Schlüsselanhänger integrierten Chip, den ich ausgehändigt bekomme. Auf dem Anhänger stehen auch die Ziffern der Sicherungen. Jetzt muss ich mit dem Schlüssel noch meine Zimmertür öffnen – und ich halte den Atem an. Aber ich atme gleich wieder aus. Eine Putzfrau macht noch klar Schiff, ich nuckle im Durchgang an meiner E-Cigarette, bis sie nach wenigen Minuten fertig ist und mich herein bittet. Immerhin, das Zimmer scheint neu renoviert, es ist sehr sauber, mit moderner Dusche und WC samt Fön sowie Shampoo, dazu zwei bezogenen Betten, mollig warm. Auf einem Tisch stehen ein Wasserkocher, eine Flasche Wasser, liegen Teebeutel. Jede Menge Handtücher hängen in der Dusche – sprich alles, was zu einer vernünftigen Unterkunft gehört, steht zur Verfügung. Ganz im Ernst, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, nach allem, was sich in den vergangenen 30 Minuten zuvor abgespielt hatte.

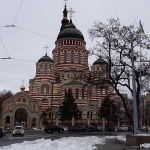

Keine fünf Minuten später stehe ich unter der heißen Dusche. In Kiew hatte ich nicht geduscht, da ich keinen Fön habe, ich habe allerdings auch gar nicht nachgesehen. Jetzt perlt das heiße Wasser an mir herab, spült die Kälte und die kruden Gedanken aus mir und nach weiteren zehn Minuten halte ich einen heißen Tee in der Hand und schaue handtuchumschlungen aus dem mit einer Art Fliegengitter versehenen Fenster. Weiter hinten sehe ich die Spitze einer Kirche, die in den kommenden Stunden noch eine zentrale Rolle spielen wird.

Frisch gefönt verlasse ich gegen 14 Uhr mein Zimmer und laufe runter durch den Hinterhof zur Rezeption. Hier, in diesem Eldorado des Tourismus wird es ja sicher einen Stadtplan geben, so denke ich – und höre leise, wie mich ein kleiner Dämon auslacht. Natürlich gibt es keinen Stadtplan, alles andere hätte mich auch verblüfft. Immerhin habe ich einen kleinen Kartenausdruck rund ums Hotel in meiner Hosentasche und da ich jene Kirche als erste Anlaufstelle ausgemacht habe, den dahinter liegenden Fluss Lopan als zweiten Orientierungspunkt wählte sowie den Constitution Square als dritten und letzten, setze ich mich in Bewegung. Zwischen meinem Hotel und dem großen Platz liegt ein guter Kilometer, und ich marschiere an der mächtigen Kirche vorbei, die sich als die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale herausstellt. Sie wird später noch oft fotografiert werden und dient durch ihre Größe als perfekter Wegweiser, auch den Lopan erreiche ich bald, ich überquere den Fluss, steige in einer Parkanlage ein paar Treppen vorbei an Bilderverkäufern, deren Werke am Zaun hängen, nach oben und erreiche den Constitution Square, einen mächtigen Platz mit einer großen Statue als Mittelpunkt. Nach oben schlängelt sich die Sumska Street, wohl die zentrale Straße der Stadt. Hier reiht sich Geschäft an Geschäft, Restaurant an Bar an Café. Dies alles liegt näher beieinander als ich dachte. Auf dem Weg nach oben wandere ich an einer Art Hofbräuhaus vorbei, bairische Rauten verkünden mir: Zieh weiter. Nach oben hin werden die Geschäfte weniger, ein vereister Springbrunnen vor einer weiteren mächtigen Kirche zieht die Aufmerksamkeit auf sich, gegenüber befindet sich ein aus sozialistischen Zeiten stammendes Kulturzentrum. Noch weiter oben wartet ein großer, vereister Park auf besseres Wetter. Obgleich so kalt wie befürchtet ist es nicht. Unterwegs treffe ich einen ersten Eintrachtfan, der mich an eine Markthalle erinnert, dort soll auch die Metrostation sein, die meinem Hotel am nächsten liegt – und die ich auf Maps nicht finden konnte. Vielleicht entdecke ich sie ja.

Und tatsächlich, nachdem ich mich durch die jenseits der Hauptstraße liegenden Straßen zwischen Buntheit und Verfall durch gekämpft habe, erspähe ich eine weitere Brücke über den Lopan und dahinter spitzt die rote Markthalle in den späten Nachmittag. Gegenüber ist auch der Eingang zur Metro Tsentralny Rynok, so langsam beginnt sich ein weiterer Kreis zu schließen. Das Gelände ist rundum uneben, einfach, vereist, grau, Straßen mit vielen Autos, mit gut funktionierenden Zebrastreifen und Reklametafeln an den Häuserwänden. In der wunderbaren Markthalle selbst wird gerade eingepackt, eine ukrainische Verkäuferin versucht, noch ein letztes Stück Speck an mich zu verkaufen, ich lehne dankend ab und spaziere nach draußen, umrunde die Halle und sehe eine Art Restaurant mit Aufkleber der Speisen an den Wänden. Und so nehme ich meinen Mut zusammen. Die erste Tür, die ich öffne, ist eine Bäckerei, es sieht gut aus, jedoch steht mir nicht der Sinn nach Gebackenem. Hinter der zweiten Tür nebenan offenbart sich jedoch ist eine Gaststätte. Die schwere Holzvertäfelung an den Wänden scheint für die Ewigkeit gemacht, ebenso der steinerne, an Marmor gemahnende Boden. Aber alles scheint hergerichtet für die werktätigen Massen, es wirkt einfach und gut. Etliche Bilder hängen an Wänden, zeigen Ikonen, zeigen Landschaft. Die Wirtin am Tresen blickt mich mit ihren eisblauen Augen an, versteht aber kein Englisch. Wahrscheinlich bin ich überhaupt der einzige, der hier jemals Englisch gesprochen hat. Drei, vier Männer sitzen an den wenigen Tischen, löffeln Suppe, brechen Brot. Sie werden nicht viel Geld haben, wie hier viele Männer eine Art Härte ausstrahlen, geprägt durch die Kälte und die kargen Löhne gepaart mit harter Arbeit. Die Frauen können hübsch sein, sehr hübsch sogar. Wenn sie das Leben hier nicht welken lässt.

Ich habe Glück, auf der Speisekarte sind einige Fotos der Speisen abgebildet, die Schrift ist aber aber sowohl ukrainisch als auch russischrussisch. Ich bestelle eine Suppe, und Schaschlik, das leider aus ist. Dafür gibt es kleine gefüllte Teigtaschen, die sich später als Pelmeni herausstellen und ein ukrainisches Bier. Aus einem Fernseher dudeln Musikvideos, die kleine Gaststube wirkt sehr sauber und klar und ich freue mich auf’s Essen. Ich habe tatsächlich es geschafft, in einer Wirtschaft ohne Sprachkenntnis und Essensauslage etwas zu bestellen, ein freudiger Schauer durchrieselt mich, fühle etwas wie stolz oder die Gewissheit, meine Ängste wieder einmal besiegt zu haben. Man hätte ja auch zu McDonalds gehen können oder in einen Laden, der auf die wenigen Touristen ausgerichtet ist. Meist ist es aber am besten, wenn man dort ist, wo auch die Menschen hingehen, die hier leben. Egal wo auf der Welt.

Das Essen kommt, die Suppe ist prima, das Bier auch und auch die etwas später kommenden Pelmeni – als ich den Laden verlasse, bin ich pappsatt. Um die 100 Gwirna habe ich bezahlt, keine drei Euro. Ich lege noch etwas drauf und denke mir: Hier komme ich noch einmal her. Ich sollte Wort halten, soviel sei gesagt. Mittlerweile ist es dunkel geworden, ich wandere nach links, dort in etwa müsste meine Unterkunft sein. Ich passiere Läden, von denen sich mir nicht erschließt, wozu sie gut sind, es ist von außen nicht zu erkennen. In einen spähe ich hinein, hier werden Hemden verkauft, es wirkt wie ein hipper Secondhand Laden in Berlin Anfang 2000. Aber Hipster halten sich hier in Grenzen, hier kaufen die, die hier leben. Keine 10 Minuten später bin ich wieder am Hotel, öffne die Tore, erst eins, dann zwei, dann drei und alsbald ruhe ich mich auf meinem Bett aus. Kiew hat mich umschlungen, Charkiw musst du dir erarbeiten. Abseits der großen Straße wirkt es unübersichtlich, rau, matschig, vereist, feucht. Und ich bin hier im Zentrum. Wie mag es wohl jenseits des Boulevards, der prächtigen Kirchen und mächtigen Plätze aussehen? Der Marsch zum Stadion wird es morgen zeigen.

Später mache ich mich noch einmal auf den Weg, vorbei an der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale, doch diesmal gehe ich nach unten am Fluss entlang, gegenüber wartet eine Pizzeria am Ufer auf Kundschaft. Eine nächste Brücke führt mich an einen weiteren großen Platz, hier scheint das Ende der Sumska Street zu liegen, ein kleiner Wolkenkratzer, erinnernd an das Empire State Building leuchtet bunt bestrahlt in die Nacht. Der Platz wirkt gleichermaßen bunt und belebt, die Verkehrsfläche für Autos ist riesig, die Ampeln aber funktionieren und ein jeder hält sich daran. Ich wandere wieder hoch zum vereisten Springbrunnen, der jetzt ebenso beleuchtet wird, wie das Denkmal zuvor und die Kathedrale dahinter, magische, nahezu unwirkliche Bilder, die spacige Buntheit inmitten der schwarzweißen Schneeeisberge. Ein Ukrainer spricht mich an, ob ich mit ihm und seinem Kumpel an Foto machen könnte. Ich kann zwar kein russisch, aber dafür ein Foto schießen und prompt stellt sich heraus, dass die Jungs zwar russisch können, zumindest einer davon, de facto aber aus Frankfurt kommen und zur Whats App Gruppe aus dem Forum gehören. Wir quatschen ein Weilchen, ich lichte sie ab und lande alsbald in einem winzigen Café, dem Sweeter. Zwei andere Jungs werkeln hinter dem Tresen, ich ordere einen Tee und blicke durchs Fenster auf die belebte Straße. Auch hier ist ein guter Ort; der lose Tee wird per Hand in ein Beutelchen gefüllt, ab und an kommt jemand herein und holt sich einen Becher Tee oder Kaffee zum Mitnehmen, der Laden wirkt unaufgeregt, modern. Wenn ich wollte, könnte ich sogar auf einem großen Monitor zocken. Nur ein paar Schritte weitere, verbirgt sich das Baconnier, eine Bar, die einen guten Eindruck macht, als ich durchs Fenster linse. Ich laufe daran vorbei und denke mir ein paar Schritte weiter: Weshalb gehst du eigentlich nicht mal rein? Das ist ja nicht immer so einfach, wenn du alleine bist. Man weiß jedoch gar nicht so recht weshalb und wovor man eine Form der Angst hat.

Eine bunte Ansammlung von Leuten sitzt in der Bar, sie quatsche und trinken – groß aber ist das Ganze nicht. Die hübsche Bedienung aber hat alle Hände voll zu tun. Ich setze mich an den Tresen, lasse einen Hocker neben einem dort sitzenden Charkiwer frei und bestelle ein Bier sowie das Wifi Passwort. Ich verstehe achtacht. Und so tippe ich. EightEight, eight eight, 88, aber nichts passiert. Mein Sitznachbar sieht mir eine Weile zu und meint dann: Acht mal die Ziffer acht. Ich bin erstaunt, dass ein Ukrainer hier so gut Deutsch kann. Vor allem, da er sich schnurstracks mit mir über die Eintracht unterhält. Kurz und gut, der Ukrainer kommt aus Köln, heißt Andreas, ist glühender Eintrachtanhänger und war genau wie ich mit der Eintracht in Nikosia und Rom und zudem haben wir gemeinsame Bekannte. Abgesehen davon, dass er den Namen „Beve“ kannte. Tja, Kinners, so klein ist die Welt.

Wir verstehen uns gut, trinken zwei Bierchen während die Bedienung unentwegt Schnaps in kleine Gläser füllt, Bier zapft und kassiert – und brechen dann in unterschiedliche Richtungen auf. Er trifft sich mit Kumpels und ich will Freddy abholen, der demnächst mit dem Zug aus Kiew hier landen wird. Wie gut, dass ich die Station Tsentralny Rynok jetzt kenne. Zuvor habe ich mir mal aus Neugier ein Metroticket gezogen, dieses kommt jetzt zum Einsatz, tiefe Rolltreppen führen wie schon in Kiew nach unten und schon rauscht die Bahn an. Nach zwei Stationen erreiche ich den Bahnhof an dem auch ich heute Mittag gelandet bin. Nach wenigen Schritten bin ich von der Metrostation am Haupteingang des Bahnhofs und da erkenne ich auch schon Freddy mit seinem Rucksack. Sonst sehen wir uns im Museum, jetzt High Five, 2.500 km von zuhause entfernt.

Nachdem er sich am Cash Automaten ein paar Taler zogen hat, schwingen wir uns erneut in die Bahn, fahren zurück in die City und trinken zur Begrüßung noch einen Wodka sowie ein Bier. Freddy will bald weiter. Während der Rest der Eintrachtler rund um die City übernachtet, hat er seinen Schlafplatz irgendwo im Osten Charkiws über Couchsurfing geordert. IM OSTEN CHARKIWS. Da musst du auch erst einmal darauf kommen. Freddy macht sich auf die Socken und da sich Matze kurz gemeldet hat und nur wenige Meter entfernt mit Freunden in einer Kneipe sitzt, mache ich noch einen Schlenker genau dorthin. Und da sind sie alle: Matze und Öri, Susi und Boris, Gerhard und Thor. Nur die Kneipe ist im Begriff zu schließen. Und wie das so ist, wird kurzerhand beschlossen, noch eine weitere Spelunke aufzusuchen. Keine 15 Minuten später landen wir in einer mondänen Disco. Irgendjemand ruft: „Der Eintritt ist frei“ und wir geben die Mäntel und Jacken ab und stolpern hinein, bewacht von selbstbewussten Security Leuten. Drinnen tobt der Bär, hübsche junge Mädels tanzen im bunten Licht zur Musik des DJs, junge Kerle mit weißen Hemden umgarnen die Mädels, wir finden Platz an einem großen Tisch, die freundliche Bedienung bringt Bier um Bier und so tauchen wir ein in eine weitere buntsurreale Welt inmitten der Charkiwer Nacht. Musik, Tanzen, Lachen, Reden, der Abend saust vorbei wie Okocha weiland vor Oliver Kahn und spät in der Nacht laufe ich mit Boris, der nicht weit weg von mir übernachtet, runter zur Kathedrale bis sich unsere Wege trennen.

Mit zittrigen Fingern tippe ich die Zahlenkombinationen in die Schlösser, knacke eines nach dem anderen bis ich oben bin. Natürlich öffne ich aus Versehen die falsche Tür, murmle ein „Sorry“ und verschwinde im Raum Nummer 1, wo ich auch hingehöre. Wenige Minuten später falle ich ins Bett und wundere mich, was ich den vergangenen 20 Stunden seit ich mein Zimmer in Kiew verließ, alles erlebt habe. Das war schon eine Menge. Und als ich mich so wundere fallen mir die Äuglein zu und ich falle in einen tiefen Schlaf. Morgen ist Matchday, morgen spielt die Eintracht, morgen werde ich im Flutlicht im Stadion in Charkiw stehen und Eintracht brüllen. Ist das nicht krass? Und morgen um neun Uhr soll mein Frühstück ins Zimmer kommen. Das ist bald noch krasser. Vielleicht bin ich ja schon wach.

Hier findet ihr die anderen Teile des Reiseberichts: