Es war eine spontane Entscheidung kurz nach der Auslosung zum 16/ Finale der Europaleague. Zimmer waren schon reserviert, in Glasgow, in Lissabon, in Malmö – gezogen aber wurde der Frankfurter Eintracht zum Gegner … Schachtar Donezk. Ukraine. Und das im Winter. Zudem war ob der politischen Lage in der Ukraine nicht klar, wo das Spiel stattfinden wird. Zur Auswahl standen Kiew oder Charkiw. Bullerbü geht anders. Aber Europacup ist nicht Bullerbü. Also los.

Gebucht wurde ein Flug montags von Frankfurt nach Kiew und samstags retour. Dazu Hotelreservierungen für alle Fälle, sprich entweder durchgehend Kiew plus der Option, zwei Nächte in Charkiw zu verbringen. Am End wurde Option zwei gezogen. Zwei Nächte in Kiew sollten deren zwei in Charkiw folgen und anschließend eine weitere in Kiew. Der Rahmen stand, alles weitere würde sich klären. Und so kamen im Laufe der Zeit noch eine Bahnreise von Kiew nach Charkiw dazu, sowie ein Flug nach Kiew zurück. Die Kosten für das Paket beliefen sich auf knapp 230 Euro, dazu um die 100 für die Übernachtungen – für einen Alleinreisenden durchaus vertretbar, denn Pia wollte nicht mit. Bei möglichen Temperaturen von -17° nachvollziehbar. Aber schade.

Montags vor dem Abflug hatte ich schon einen großen Respekt vor dem Trip. Weit, kalt, unwägbar, der Sprache und Schrift nicht mächtig, in einem Land, welches nicht gerade für Lieblichkeit steht, auch nicht im Umgang mit fremden Fußballfans. Und dies bei finsteren Temperaturen. Und so packte ich meine Siebensachen (mehr als sieben Kilo durften es nicht werden), nahm wehmütig Abschied und wanderte mit meinem grünen Armeerucksack im langen Wintermantel zur Straßenbahn. Die Fahrt zum Frankfurter Airport war die leichteste Übung, die Wege sind bekannt, die Sprache auch. Natürlich, wie immer, wenn ich viel Zeit eingeplant habe, ging die Passkontrolle und der Securitycheck binnen Sekunden von statten und so wartete ich mit einer Gefühlsmelange aus Vorfreude und Respekt auf das Boarding. Immerhin traf ich einen Mitreisenden, mit dem ich ein paar Tage zuvor an der Waldtribüne über die Reise gesprochen habe – und dessen Frau aus Charkiw stammt, so fiel im Gespräch das Warten leichter. Wie immer, startete dann doch irgendwann das Boarding, wie immer stehen sich die Einen, aus Angst was zu verpassen, die Füße in den Bauch. Es folgte der schleichende Einstieg nach einer kurzen Fahrt mit dem Shuttlebus, Passagiere wuchteten hastig ihr Gepäck in die Fächer, andere harrten auf ihr Weiterkommen, eine Gefühlswelt, wie gemalt von Hieronymus Bosch. Doch früher oder später sitzen dann doch immer alle auf ihren Plätzen, ist alles Gepäck verstaut. Zunächst sah es so aus, dass der Flieger noch viel Platz bot, doch je länger wir warteten, desto mehr Reisende spuckten die Shuttlebusse aus, am End war der Flieger nahezu voll und wir hoben ab – in ungewisse Tage tief im Osten Europas.

Nach knapp drei Stunden Flugzeit erreichen wir Boryspil, den Flughafen Kiews, 30 Kilometer von der City entfernt. Die Uhr zeigt eine Stunde später an als in Frankfurt, es ist dunkel. Wir rollen mit dem Bus zum Terminal, an der Passkontrolle halte ich kurz die Luft an, es hieß ja, eine Auslandskrankenversicherung sei Pflicht. Die habe ich allerdings, ob die ADAC Karte von Pia, die für mich mit gilt, jedoch im Zweifel Anerkennung findet, wage ich zu bezweifeln. Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen, doch schon klackt der Stempel auf meinen Pass, ich bin drin. Der erste, am wenigsten problematische, Teil meiner Reise ist geschafft. Hallo Kiew, hier ist Beve.

Jetzt brauche ich erst einmal Geld, während Taxifahrer auf mich zu stürmen. Ich brauche keine Taxe, ich nehme den Bus, das scheint aber nicht wirklich anzukommen, ein Fahrer begleitet mich gar zum Geldautomaten, der natürlich nichts ausspuckt, was den Kutscher anspornt, mich weiter zu bewerben. Mittlerweile fragt ein Polizist, ob er mir helfen kann, ich frage nach einem anderen Cash-Automaten, im Abflugbereich scheint es noch einen zu geben, der Kutscher hat es aufgegeben, ich werde nervös. Auch meine EC-Karte bringt kein Ergebnis, doch die Kreditkarte bringt endlich Gwirna. Erstes Aufatmen, die zweite Aufgabe ist gemeistert. Jetzt muss ich nur noch von hier wegkommen.

Draußen vor dem Terminal ein paar schnelle Züge an meiner neuen E-Cigarette genommen, dann die Suche nach dem Sky Shuttlebus mit der Nummer 322, an dem ich zunächst prompt vorbei laufe, da er tatsächlich nur ein paar Schritte entfernt vom Ausgang auf seine Gäste wartet. Das Gelände scheint weit übersichtlicher, als erwartet. Ich frage zur Sicherheit noch einmal beim Fahrer nach, ob es wirklich so läuft, wie ich es in Erfahrung bringen konnte, dieser bestätigt dies äußerst gelassen – und nach ein paar Minuten geht es schon los. Alle Sitzplätze sind belegt, ich schaue gedankenverworren aus dem Fenster. Nach wenigen hundert Meter hält der Bus erneut. Jetzt läuft der Fahrer durch den Bus und kassiert die Fahrgäste ab, 100 Gwirna kostet es bis zum Hauptbahnhof, deren 60 bis zur Metro Station Kharkivska. Von dort bin ich schneller am Hotel, vorausgesetzt, es klappt alles, wie ich es mir in meiner Naivität so denke. Während wir auf großen Straßen Richtung Stadt fahren, werden wir über Monitore mit einem semilustigen Comedyauftritt beschallt, das Publikum im Monitor tobt, draußen liegt Schnee. Industrie, Plattenbauten, Häuser. Autos ziehen an uns vorbei, bis wir nach 20 Minuten an der Metro Station halten. Werde ich es schaffen, den richtigen Zug zu finden? Werde ich an der richtigen Station aussteigen? Und vor allem: Wie komme ich an Tickets?

Der Eingang zur Metro liegt direkt vor meinen Füßen an einem Markt. Lichtergewirr, Stände, Betriebsgewimmel. Eigentlich sollte ich mich hier ein bisschen umschauen, doch noch sind ein paar Aufgaben zu lösen. Ich lasse meinen Rucksack über die Schulter baumeln, laufe nach unten und entdecke prompt einen kleinen Schalter, an dem Tickets verkauft werden. Eine Fahrt kostet 8 Gwirna, für einen Euro bekommst du vier Fahrten, ich kaufe gleich zehn, um bei anderen Fahrten nicht im Zweifel anstehen zu müssen und bekomme 10 Plastikchips in die Hand gedrückt. Einen davon werfe ich in einen kleinen Schlitz am Durchlass und schon darf ich durch. Die Kiewer halten Ihre Wochen- und Monatsickets an ein Lesegerät. Mit ihnen warte ich auf die Bahn, die keine zwei Minuten später einrattert, ich steige ein, die Bahn rattert geräuschvoll weiter, und ich merke, wie ich entspanne, der Trip nimmt mich mit; ich bin unterwegs, die Menschen sind warm angezogen, sie steigen ein und aus, es ist voll in der Metro aber niemand drängelt. Neun Stationen bleibe ich in der Bahn, zähle jede einzelne mit, versuche die Schilder zu erhaschen, vergleiche sie mit den Schildern im Wagen, bis wir am Zoloti Vorota sind, dem Goldenen Tor, ich habe es geschafft. Hier steige ich aus – und lande an einer Rolltreppe, die bald 100 Meter in die Höhe führt. Schweigend rolle ich quasi minutenlang nach oben. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl: Ist das geil. Mittig leuchtet alle fünf Meter eine quadratische Leuchtreklame, Meter um Meter schiebe ich mich nach oben, es braucht noch eine zweite, kürzere Rolltreppe und dann stehe ich in Kiew auf der Straße. Ein paar Schritte um die Ecke und schon bin ich auf dem Platz, wo das Goldene Tor thront, der Platz, der für mich in den nächsten Tagen eine zentrale Anlaufstelle werden wird. Die Wege sind vereist, oft ungeräumt, Paare, Passanten. Ich krame meine Kopie eines Stadtplanes aus einer Hosentasche, doch so ganz ersichtlich wird mir nicht, wie ich laufen muss. Eigentlich sollte ich jetzt mein Navi anschmeißen, doch ich frage einen Auslieferungsfahrer nach dem Weg, er checkt sein Navi und zeigt auf eine der Straßen, die nach oben führen.

Vertrauensvoll laufe ich los, blicke in Geschäfte und Restaurants, blicke auf Leuchtreklamen und vereiste Wege. Vergleiche die Straßenschilder an den Häuserwänden mit dem meinigen auf Deutsch, eine Ähnlichkeit ist vorhanden, es könnte der richtige Weg zu meiner Unterkunft sein. Nach einigen Metern werden die Reklamen weniger, die Straße wird dunkler, die schneevereisten Wege bleiben. Manchmal sperren Bänder den Bürgersteig ab, manchmal klettere ich unten durch. Manchmal gehe ich über knirschende Altschneeerhöhungen außen herum, quetsche mich vorbei an parkenden Autos, eier am Rande der Straße entlang. Die meisten Autos hier sind modern, nur ab und an schnauft ein alter Lada vorbei, die Häuser aber gemahnen an Altbauten im Jugendstil. Immer wieder harrt ein kleines Rundkiosk auf Kundschaft. Aus winzigen Öffnungen werden Zigaretten oder Getränke verkauft. Die Wege wirken eher rau. Empörte Twitterer hätten hier ihre helle Freude. Da die Parallelstraße gleichfalls zu meinem Hotel führt, wandere ich nach links, vergleiche die Straßennamen und bin mir nun sicher, dass ich richtig bin. Wenn ich eine Ampel überqueren muss, zählen die Sekunden runter, bis es grün wird, im Allgemeinen hält man sich auch an diese Regel. Nach einer guten Viertelstunde bin ich an einer Querstraße, an deren sichtbaren Ende mein Hotel liegen soll, eine Leuchtreklame als Hinweis erkenne ich jedoch nicht. Aber das wunderbare grüne Eckhaus gegenüber ist mir von einem Foto aus dem Netz bekannt. Doch erst als ich ganz genau davor stehe, sehe ich den kleinen Hinweis an der Häuserwand, dass der Eingang im Hinterhof liegt. Durch eine Schranke geht es hinein, Eiswege und rangierte Fahrzeuge erwarten mich, doch weiter hinten sehe ich ein Banner mit der Aufschrift Hotel, und jawoll: Es ist meines. Die Tür ist offen, auch eine weitere im ersten Stock und schon laufe ich auf eine kleine Rezeption zu, eine junge Frau sitzt dahinter und guckt neugierig an und fragt: Alex? Nunja, fast, will ich meinen, aber ich bin’s, so checke ich ein. Die Räume tragen Namen, meiner ist die Kirsche, nebenan liegt die Hyazinthe. Wir gehen ein paar Schritte, ich muss eine kleine Treppe nach oben steigen und schon bin ich in meinem Zimmer. Und sofort hoch erfreut. Das Zimmer ist groß und hell, die Decke niedrig, ein gemütliches Doppelbett wartet auf mich, ein Schlafbett, hübsch überzogen, dazu. Gemütlich ist’s, WLAN habe ich auch. Ich lege mich auf die Koje und bin jetzt wirklich angekommen. Hier gefällt’s mir, hier bleibe ich.

Aber nicht lange, schon bin ich auf eisigen Wegen wieder draußen. Eigentlich will ich wieder runter zum Goldenen Tor, nach einem Restaurant Ausschau halten, vergesse aber, an der entscheidenden Stelle links abzubiegen – wie mir erst später klar werden sollte. An einem Kiosk hole ich mir eine Cola und wandere im Glauben auf das Goldenen Tor zu. Nach einer guten Viertelstunde bin ich sicher: Irgendwas ist schief gelaufen. Es geht verdächtig bergab und der Straßenname sagt mir nichts. Aber völlig verfranst habe ich mich nicht. wenn ich mich umdrehe, lande ich wieder am Hotel. Auf der Straße spreche ich zwei mir entgegen kommende Jungs an, ob sie wissen wo das Golden Mount sei. Englisch können sie, das Golden Mount kennen sie aber nicht. Seltsam zunächst, wir wandern quatschend auf Eiswegen weiter nach Richtung Hotel – bis mir klar wird: Das Ding hier heißt Golden Gate und nicht Golden Mount. Jenes ist in Bangkok und dort ist es bedeutend wärmer. Das Golden Gate kennen sie natürlich, wir lachen und sie meinen, ich möge mitkommen, die Richtung läge auf ihrem Weg. Nach ein paar Minuten kommen wir an einer Kneipe vorbei, ein Besen steht vor der Tür: Der Laden heißt The Witch, wie hier Hexen historisch sowieso eine große Rolle spielen – und prompt fragen mich die Jungs, die sich unterwegs als Max und Dimitri zu erkennen gegeben haben, ob ich Bock hätte, noch einen zu trinken. Der Laden sieht nett aus, wieso nicht? Groß vor habe ich nichts, also los. Du willst Abenteuer? Du bekommst Abenteuer.

Wir wandern eine Treppe nach unten und nach wenigen Sekunden stellt uns der armtätowierte Barkeeper, der mit beiden gut bekannt ist, einen süßlichen, polnischen Schnaps auf den Tresen, wir ordern ein Bier dazu, während die Kneipe einen prima Eindruck macht. Könnte auch in Berlin stehen, oder im Nordend. Menschen legen Karten, es ist nicht sonderlich laut, die Musik ist gut, wir quatschen und trinken noch einen, gehen nach draußen zum Rauchen und so bin ich angekommen in Kiew. Nach dem dritten Bier haben wir genug. Wobei mich zwischendrin Max fragte, wie alt ich sei. Ich antworte wahrheitsgemäß und er reagiert erstaunt. „Wow, ich bin mit jemandem einen trinken, der so alt wie mein Vater ist“. Das geht dann also auch. Max und Dimi begleiten mich später noch bis zur Unterkunft, ich hingegen warte mit ihnen, bis ihr Taxi kommt, Abschied. Danke für einen großen Abend, kaum 10 Minuten beginnend, nachdem ich mich erstmals in die Stadt begeben wollte. Jetzt schon froh, das Abenteuer gewagt zu haben, falle ich ins warme Bett, bin 2000 Kilometer weg von zuhause und denke an Pia.

Ein Tag in Kiew

Es kam, was kommen musste. Der Dienstag ist der einzige Tag in der ganzen Woche, an dem ich keinen Termin habe, kein Zug fährt heute mit mir, kein Flieger, den es zu erwischen gilt, kein Fußballspiel, das angepfiffen wird – und es regnet. Nicht übermäßig, aber kontinuierlich. Aber was solls, ich muss raus, im Zimmer den Tag zu verplempern, wäre zu schade, schon am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe geht meine Bahn nach Charkiw, also spanne ich den Regenschirm auf und laufe los. Natürlich wieder Richtung Goldenes Tor. Auf dem Weg dorthin kehre ich in einem kleinen Café ein, trinke Tee, esse ein Schokocroissant und gucke aus dem Fenster. Es regnet, aber es ist gemütlich, doch alsbald treibt es mich weiter. Über meinen Reiseführer habe ich mir einige Dinge zurechtgelegt, die Jungs hatten mir gestern noch ein paar Tipps gegeben – und so begebe ich mich auf ihre Spuren. Im Hotel habe ich zudem noch ein kleines Heft bekommen, welches verschiedene Stadtpläne in mehreren Größen enthält, so habe ich eine gute Übersicht – wobei mir Entfernungen und Zusammenhänge noch abstrakt erscheinen. Mein erstes Ziel soll die Sophienkathedrale sein, die ich auch bald erreiche. Mächtig steht sie dort, sie wird noch toller in der beleuchtenden Nacht erstrahlen, als an einem verregneten Februartag, doch davon weiß ich noch nichts. Was ich aber weiß ist, dass Wegweiser es hier einem leicht machen, sich von Punkt zu Punkt zu hangeln, einer davon weist auf den Majdan, den berühmten Platz in Kiew, Ausgangspunkt zu so manchem politischem Trubel. Hier trifft sich das Volk, wenn es die Nase voll hat. Heute geht es eher ruhig zu, der Verkehr braust, Reklame blinkt, auch die ukrainische Flagge leuchtet in die graue Vormittagsstunde. Ich überquere den Platz, auch dahinter schieben sich die Autos dicht an dicht. Hinter dem Majdan erhebt sich eine Parkanlage in die Höhe. Kiew, wie auch Rom, beherbergt sieben Hügel, einer davon liegt vor mir. Natürlich verschneit, vereist – aber immer noch reizvoller als an der belebten Straße entlang zu matschieren. Denn hinter dem Hügel fließt der Dnjepr – und eine goldene Regel sagt: Egal, wo du bist, wenn ein Fluss in der Nähe ist, gehe dorthin. Und so wandere ich los, wohl dem der festes Schuhwerk trägt. Wie schön es hier wohl ist, wenn der Mai ins Land gezogen und Schnee und Eis geschmolzen sind?

Das fragt sich auch meine Kamera, denn mit jedem Bild klatschen Regentropfen auf die Linse, na das werden schöne Fotos werden, da brauche ich gar nicht groß zu trocknen. Was, nebenbei bemerkt auch nicht ganz so einfach ist, denn mein kleiner brauner Regenschirm will ja auch gehandelt werden. Und so schiebe ich mich den Hügel nach oben, linker Hand die Kamera, rechter Hand den Schirm, derweil mein Mantel mich wärmt. Außer mir scheint kaum jemand hier, ab und werkeln ein ein paar Bauarbeiter in der Kälte, vor allem am riesigen Bogen, dem Denkmal der Völkerfreundschaft. Von hier blicke ich nach unten und entdecke die gigantische Fußgängerbrücke, die sich über den Dnjepr bis hin zum anderen Ufer spannt. Genau dort möchte ich hin, der Weg in die Ebene scheint auch genau darauf zu zu stoßen – und sieht auch halbwegs begehbar aus. Und so schlittern Mantel, Foto, Schirm und ich nach unten, es gelingt tadellos und schon stehe ich auf der Brücke. Ein gewaltiges Bild biete sich hier. Einerseits der Blick über die Brücke, andererseits der Blick über die untere Stadt. Auf der Straße reihen sich tausende von Autos, die Lichter glänzen im Regen, doch auf der Brücke ist es ruhig. In die andere Richtung blickend, entdecke ich die Flutlichtmasten des Dynamostadions hinter den Bäumen des Parks.

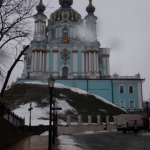

Gut gelaunt überquere ich die Brücke, ein Jogger kommt mir entgegen, der Wind weht meinen Schirm in den Tag – aber er bleibt stabil. Auf der anderen Seite erwarten mich zwei Hunde, die sich wundern, welcher Schrat ihnen denn da entgegen kommt, ansonsten ist hier nichts los. Die Buden und der Strand warten auf einen Sommer oder auf einen Frühlingstag, zu essen oder trinken gibt es hier auch wenig, also eher nichts und so kehre ich wieder um, bis ich meinen Ausgangspunkt erreiche und wieder in den Park stiefele. Weiter hinten wartet eine kleine Kirche, die ich auch bald erreiche. Dumm nur, dass die Treppen dermaßen vereist sind, dass die Stufen eine einzige glatte schiefe Ebene bilden. Ich rutsche abwärts wie derzeit der VfB Stuttgart, um den es mir weniger Leid täte, als um mich – aber ich schaffe auch diese Hürde und erreiche wieder festen Boden unter den Füßen, zumindest, was man hier im Winter darunter verstehen darf. Über den Schiffsanleger komme ich in das Viertel der Unterstadt, eine belebte Straße zieht sich durch Podil, in deren Mitte eine kleine Bahn die Kiewer und Touristen für 8 Gwirna den Hügel hinauf wieder nach oben bringt. Ich aber laufe weiter, bis ich den Andreassteig erreiche, eine der berühmtesten Straßen in Kiew. Was für Paris der Montmartre ist in Kiew eben der Andreassteig, der sich neu gepflastert an Restaurants und kleinen Geschäften nach oben schlängelt. In einer kleinen Galerie bleibe ich hängen, Psybildchen im Schwarzlicht laden den Betrachter bei psychedelischer Musik zum Verweilen, ein kleines Schild weist auf diesen Ort. Ich verweile und erstehe schon jetzt für Pia ein Mitbringsel, ein kleines buntes Bildchen, das noch eben so in meinen Rucksack passen wird. Jetzt habe ich beim Weitergehen in der einen Hand das Bild, in der anderen den Schirm und in der dritten meine Kamera. Das sieht lustig aus. Oben angekommen, passiere ich noch die wunderbare St. Andreas Kirche und hege den Verdacht, dass eine Straße weiter oben mich wieder ins Hotel führen könnte. Und tatsächlich, so ist es. Vorbei am pulsierenden Verkehr, an großflächig bemalten Häuserwänden schlendere ich über allbekannte Eiswege zurück in meine neue Heimat, nicht, ohne mich zuvor im „Billa“, einem um die Ecke liegenden Supermarkt mit Nahrung und Getränken einzudecken.

Es sind noch keine 24 Stunden seit meinem Abflug vergangen – was habe ich seither nicht alles gesehen und erlebt. Wie hat mich eine Stadt bei Regen und Eiswegen in ihren Bann gezogen, wie verwirrend schien alles zuvor noch zu sein? Weiterhin verwirrend aber erscheint mir die Schrift und die Aufgabe, in ein hiesiges Restaurant zu gehen – die Gefahr, dass mir unversehens Blumenkohl serviert wird, ist noch zu groß. Trocknend liege ich in meiner Koje und werfe mein Handy an. Online bin ich hier nur in der Unterkunft oder in den Cafés, die mobile Datenverbindung bleibt aus. Ich habe ja den Ehrgeiz, Dinge zu entdecken und mir nicht von Tripadvisor oder ähnlichem alles vorkauen zu lassen. Dennoch schaue ich mal, was es denn so ausspuckt, dieses Internet, in Bezug auf Essen – und kaum habe ich mir ein Wort gemerkt, habe ich es auch schon wieder vergessen. Immerhin erhalte ich einen Hinweis auf ein Restaurant, in welchem die Kiewer gerne verkehren – und in dem die Speisen in großen Töpfen dargeboten werden, dass in besagtem Falle ängstliche Charaktere auf Nummer sicher gehen können. Witzigerweise bin ich auf meiner Tour daran vorbei gekommen.

Da ich weiß, dass hinter meiner Unterkunft ein weiterer interessanter Weg in diese Richtung führt, werfe ich mich in meine Klamotten und suche die Landscape Alley, die ich auch prompt finde. Von dort kannst du auf glitschigen Wegen in die hintere Stadt schauen und an lustigen Skulpuren vorbei schlendern – bist du wieder die Andreaskirche erreichst. Da der Andreassteig ein schöner Weg ist, laufe ich ein zweites Mal nach unten und pausiere in einem kleinem Café halt. Ich bekomme einen Tee und einen Muffin, schaue durch die Fensterwand auf den Regen, während ein junges Ding sich nach der Teezubereitung (heißes Wasser und Beutel) wieder ihrem mobilen Telefon widmet. Das nimmt sich nichts, egal, wo du bist. Aber die Atmosphäre ist nett, ich verweile eine Zeitlang und wandere weiter nach unten. Und schon fällt mein Blick auf den zuvor ausbaldowernden Laden, der sich über zwei Stockwerke zieht. Ein verlassen scheinendes Riesenrad wartet auf dem Platz davor auf besseres Wetter. Etwas ärgerlich ist nur, dass ich keinen Hunger verspüre; ich werfe aber dennoch einen Blick hinein – und siehe da: Das sieht doch alles ganz gut aus. Günstig und gut. Hier futtert alles, groß und klein, jung und alt – ich aber werde ein andermal wiederkommen, so nehme ich mir das zumindest vor und schlendere die Straße entlang, bis ich in der Dunkelheit die kleine Bahn erreiche, die mich ratternd nach oben bringt – nachdem ich zuvor einen Chip erworben habe. Die Metrochips haben hier keine Gültigkeit. Da sitzt jemand in diesem Bähnchen, fährt tagein tagaus 100 Meter nach oben, dann wieder 100 Meter nach unten, bis die Schicht zu Ende ist und diesem Jemand am Ende des Monats vielleicht 400 Euro auf das Konto wandern. Was für uns günstig erscheint, ist für andere schwer erarbeitet, ein Gedanke, der darauf verweist, wie hier wie überall auf der Welt mit Geld, aber auch mit Menschen umzugehen ist – das Eigene ins Verhältnis zum Anderen zu setzen. Ach wenn es denn so wäre.

Direkt neben der oberen Station leuchtet jetzt das unfassbar blauschöne St. Michaelskloster in die Nacht, dahinter prangt das Außenministerium. Ein mächtiger Bau mit noch mächtigeren Säulen, ich staune und wandere weiter Richtung Unterkunft, wobei ich mich leicht verfranse und zum ersten Mal mein Navi den Weg weisen lasse. Da am nächsten Morgen schon in rechter Frühe die Weiterfahrt nach Charkiw ansteht, erwerbe ich ein zweites Mal im Billa Essen und Getränke, um auf der Fahrt gerüstet zu sein.

Zwischenzeitlich ist Nina mit Steve in Kiew eingetroffen – ebenso wie der Schnee, der aus dem Regen ward – und so verabreden wir uns zum Essen am Goldenen Tor. In einer kleinen Gaststätte um die Ecke bietet sich die Möglichkeit, Speisen aus den Töpfen auszuwählen, die Wahl nehmen wir an. Nach einigem Hin und Her haben wir vor uns gefüllte Tabletts und schildern uns unsere bisherigen Erlebnisse. Aber alt werde ich nicht. Morgen um fünf wird mein Wecker klingeln, Gott möge es möglich machen, dass ich ihn auch höre, ebenso wie mein Tablet, welches ich zur Sicherheit gleichfalls stellen werde. Und auch meiner inneren Uhr sage ich Bescheid, die eigentlich zuverlässig funktioniert – solange ich sie nicht durch trunkene Nächte außer Kraft setze. Meiner inneren Uhr mache ich auch klar, dass sie mich denn bittschön auch nach ukrainischer Zeit wecken möge und nicht nach Frankfurter, dies wäre fatal. Möge die Übung gelingen.

Wir wandern gemeinsam noch durch den fallenden Schnee (also Nina, Steve und ich, nicht meine innere Uhr, wobei die wahrscheinlich auch dabei war) bis zur Station Teatralna, von wo ich theoretisch die Metro zum Bahnhof nehmen könnte – wobei sich herausstellt, dass ich vermutlich zu Fuß schneller vom Hotel an der Bahn sein werde als zur Fuß zur Metro und dann zum Bahnhof. Na, wir werden sehen, es wird schon klappen. Wir verabschieden uns und ich schiebe mich durch den fallenden Schnee Richtung Heimat. Der Schnee bleibt am Mantel haften, und weiß wie ein Schneemann lande ich wieder im Hotel. Die Rezeptionistin wundert sich, ich aber packe meinen Krempel zusammen, lege meine Sachen zurecht, auf dass morgen früh nur noch das nötigste zu tun ist. Dann schildere ich Pia aufgeregt über Whats App-Telefonie noch meinen Tag und bete, dass ich rechtzeitig erwache.

So bricht die zweite Nacht in Kiew an, eine Stadt, die ich ungern verlasse, es gäbe noch einiges zu sehen. Aber die Eintracht spielt in Charkiw, 500 Kilometer entfernt von hier, dicht an der Grenze zu Russland. Also, alle Mann und Mädels auf nach Charkiw. Und was sich dort abspielte, lest ihr im nächsten Teil meiner wundersamen Reise in die Ukraine. Es wird spannend, ich sag’s euch. Und die Regentropfen auf den folgenden Bildern gehören dazu.

Hier findet ihr die anderen Teile des Reiseberichtes: